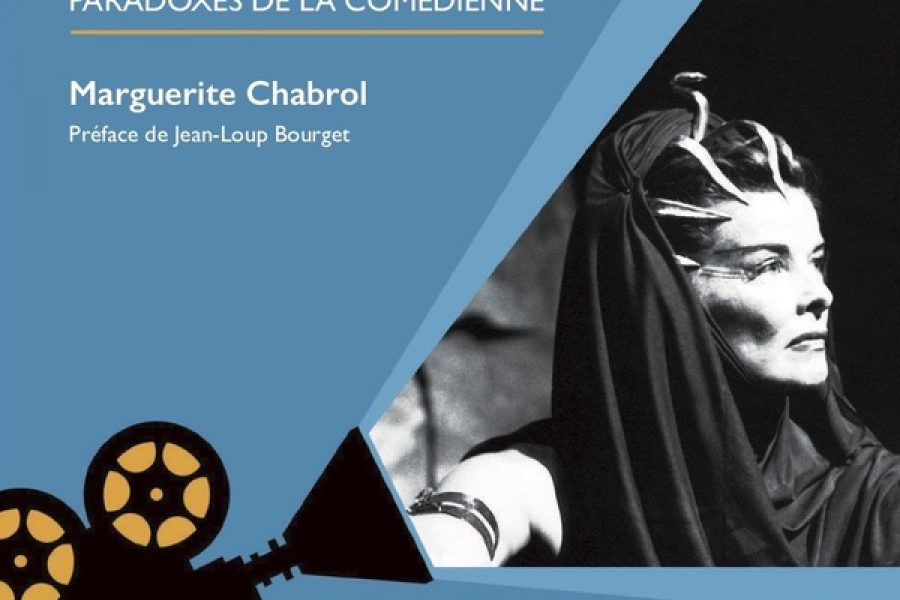

Si Katharine Hepburn est indéniablement une star de cinéma, on connaît moins sa carrière de comédienne et la façon dont le théâtre de Broadway a nourri ses rôles à l’écran. Les traits qu’on lui associe – modèle d’émancipation féminine, héroïne archétypale des comédies hollywoodiennes, icône yankee – dissimulent une construction complexe. Hepburn incarne par excellence les paradoxes des échanges entre la scène et l’écran. Elle représente une troisième voie dans le jeu d’acteur, entre la neutralité ou l’underplaying hollywoodien et l’école de l’Actors Studio, qui se rattache à un héritage indirect duparadoxe sur le comédien défini par Diderot...

Michel Foucault’s work on film, although not extensive, compellingly illustrates the power of bringing his unique vision to bear on the subject and offers valuable insights into other aspects of his thought. "Foucault at the Movies" brings together all of Foucault’s commentary on film, some of it available for the first time in English, along with important contemporary analysis and further extensions of this work.

Une réflexion sur le geste au cinéma se trouve confrontée d’emblée à un double sens. Le geste n’est-il pas un matériau privilégié du cinéma considéré, à la fois, comme enregistrement du réel et art de la mise en scène ? Le geste à l’écran ne renvoie-t-il pas à la fois à ce qui a été filmé et à sa transformation par les moyens filmiques ? Une telle interrogation implique aussi la considération de différentes temporalités : saisi par la machine d’enregistrement cinématographique, le geste a constitué – et peut encore constituer– une sorte de mémoire de l’humanité. »

Plus qu’aucun autre genre cinématographique américain, la comédie musicale de l’âge d’or hollywoodien dépend de la présence et parfois du nombre de stars à l’affiche : si ces personnalités répondent aux exigences du star system, leurs indispensables compétences en danse et/ou en chant leur donnent aussi une place à part dans un modèle reposant principalement sur l’image. Cet ouvrage examine ce qui fait le propre des vedettes du musical américain à partir des années 1930 : leurs performances, en particulier en solo, qui révèlent aussi la façon dont la comédie musicale cinématographique interagit avec les cultures savante et populaire.

Si le rire procède de désordres, l’art comique relève d’ordonnancements et d’agencements. Buster Keaton en fut le grand maître, avec ses enchaînements de gags réglés comme du papier à musique, tant scénaristiquement que visuellement. "Fiancées en folie" (Seven Chances, 1925) l’atteste de forte et réjouissante façon. L’auteur le fait valoir, en suivant le fil du film, au plus près de ses effets visuels, tout en convoquant au passage plusieurs autres opus keatoniens. Apparaissent ainsi en chemin, peu connus, divers ingrédients et ressorts formels du comique... Pour autant, la précision de l’analyse, faisant écho à celle du film, n’enlève rien à la drôlerie de l’oeuvre.

Ingmar Bergman réalise Sarabande à quatre-vingt six ans alors qu’il pensait en avoir fini avec le cinéma. Ce tournage apparaît comme la seule issue aux tourments qui s’emparent de lui en cette fin de vie. Le cinéaste y pose la question du dialogue avec les morts : la réponse tient ici à l’utilisation de la photographie. Ainsi, place-t-il au cœur de son film le portrait d’une défunte : c’est paradoxalement cette image fixe qui va mettre en mouvement les personnages, et provoquer leur déplacement. La sarabande n’est-elle pas d’abord une danse ? Ultime et subtil renversement d’un cinéma qu’on pensait hanté par la mort.

La « cinéfable » ne se loge dans aucun plan ou aucun son d’un film en particulier, elle les irrigue tous et se projette dans la salle obscure. En ce sens, elle se tient à l’opposé du scénario, ce texte qui se trouve, lui, en amont d’un film et qui en est l’outil. Il ne s’agit donc pas ici de donner des recettes pour écrire un scénario ni une bonne histoire. Pourtant le but de cet anti-manuel n’est en définitive pas théorique. Il vise à faire entrer le lecteur – étudiant, scénariste ou cinéaste – dans l’état d’effervescence qui prélude à toute création dans le champ de la fiction cinématographique...

Poète, romancier, essayiste, polémiste et cinéaste, Pasolini témoignait volontiers dans ses entretiens de « sa vocation pour le pastiche ». En plongeant aux origines critiques et poétiques du pastiche pasolinien, cet ouvrage offre une clé d’analyse de la création pasolinienne tout en éclairant des notions aussi complexes que fameuses que sont le « cinéma de poésie » ou « la subjective libre ». L’ouvrage est composé de deux parties, l’une théorique tissant des liens entre la notion de pastiche et le concept du Discours indirect libre forgé par Pasolini, l’autre faisant le lien avec la pratique artistique pasolinienne et s’appuyant plus particulièrement sur le film, La Ricotta.

L’œuvre du cinéaste Morgan Fisher est aujourd’hui en voie d’obtenir le succès qu’elle mérite, mais la place originale qu’elle occupe – à l’intersection du cinéma avec la peinture, l’installation, l’architecture, la vidéo, le dessin et la photographie – reste à explorer, tout comme son impact sur de nouvelles générations d’artistes. Principalement ancré dans la filmographie de Fisher, ce recueil envisage celle-ci en rapport avec les nombreux autres travaux de l’artiste, souvent récents, qui en étendent et recomposent le paysage...

Pour célébrer le 50e numéro de Trafic, nous avions posé à un grand nombre de contributeurs une question aussi vaste qu’inépuisable : « Qu’est-ce que le cinéma ? » Pour fêter nos vingt ans, le numéro 80 était composé de vingt textes consacrés à vingt films réalisés depuis la création de la revue. À l’occasion de cette 100e livraison, nous avons proposé aux auteurs d’écrire non pas sur un film mais sur un texte ou un ouvrage consacré au cinéma (ou dont le cinéma n’est pas l’objet mais qui peut être lu d’un point de vue cinématographique).