Ce volume propose de questionner, depuis l’intérieur, les spécificités d’une recherche-création menée au sein de l’université Paris 8 et ayant pour objet le cinéma. Il s’agit de revenir sur les intensités que la recherche-création permet de libérer lorsque celle-ci, privilégiant l’écriture du multiple et la poursuite de l’image manquante, fait obstacle au désir de s’installer dans un passé familier et rassurant. L’idée étant alors de voir en quoi cette pratique spécifique offre l’occasion d’écrire l’histoire autrement, de traquer au cœur des images filmiques ce qui y était déjà là mais restait informulé, et de revendiquer aux côtés de Patrick Boucheron une « poétique de l’histoire » qui « n’affaiblit en rien son régime de véridicité ». C’est que nous sommes convaincu·es que le dialogue entre la recherche et la création permet de concevoir d’autres manières de travailler collectivement et de réaliser une œuvre, en apprenant à faire des dimensions affectives de nos expériences un ressort de lucidité bien plus que d’aveuglement.

Figure incontournable du cinéma de fiction, l’homme qui se travestit le fait toujours pour de mauvaises raisons. Personnage de vaudeville, il s’efforce de fourguer en contrebande son désir. Anti-héros burlesque, il joue à cache-cache avec la mort… À moins qu’il n’éprouve à s’habiller en fille un plaisir, ou un trouble, qui viennent rebattre les cartes. Jean Renoir et Éric Rohmer, Certains l’aiment chaud ou Tootsie témoignent de ces frissons nouveaux, qui, au passage, touchent au cœur de l’art de l’acteur.

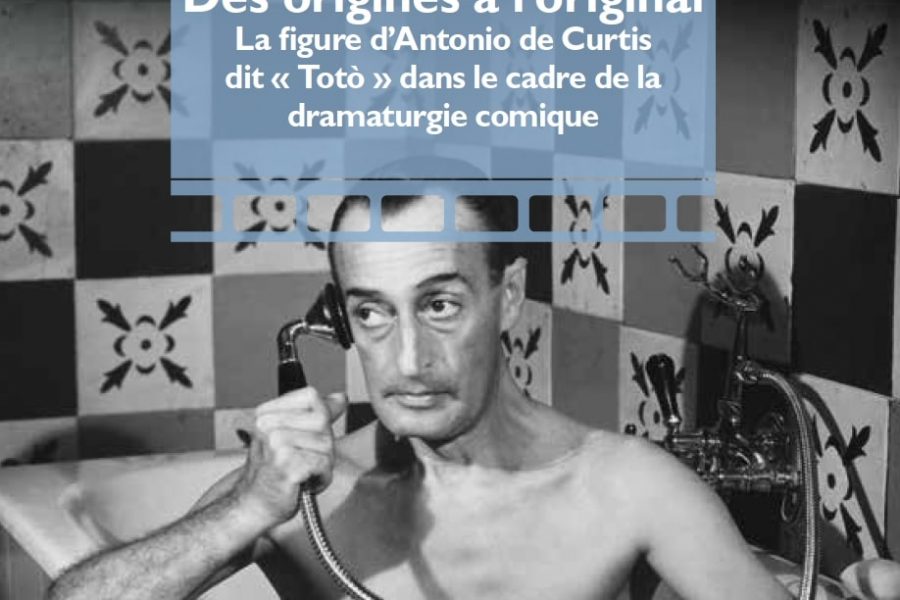

Antonio de Curtis (1898-1967) dit « Totò » est considéré comme l’un des plus grands acteurs du XXe siècle, aussi bien au cinéma qu’au théâtre : figure comique, burlesque, grotesque, provocatrice, mais aussi légère et parfois sublime. Cet ouvrage s’appuie sur des éléments anthropologiques et historiques afin d’analyser le phénomène Totò dans toutes ces dimensions. Par une observation minutieuse des origines de l’acteur, né à Naples, et de ses rôles spécifiquement liés à la culture napolitaine, toute la richesse de son jeu et de sa gestuelle est éclairée : l’élément carnavalesque, l’utilisation du comique, de l’ironie et de la dérision.

À ce jour, aucun ouvrage n’a été consacré aux liens étroits qu’entretient Jacques Rancière avec le cinéma. Cet essai aimerait combler ce manque. Dans la masse abondante des textes que le philosophe a dédiés aux images en mouvement – livres monographiques, articles rassemblés en recueil, recensions de film dispersées dans des revues, interviews –, Dork Zabunyan propose un parcours raisonné qui montre comment la pensée de Rancière nous permet d’explorer en retour les relations convulsives entre le septième art et d’autres régimes d’images (télévision, internet, médias sociaux…). En traversant le western, le documentaire, la comédie musicale ou encore la fiction historique, Rancière tisse la toile d’un « monde des images » moins préoccupé par la pureté du médium cinématographique que par l’actualité de sa puissance de création.

Ce livre réunit un ensemble de textes publiés au fil d’une vingtaine d’années, dessinant la carte d’une vision critique de l’œuvre de Harun Farocki. Suivant une réflexion double (cinéma/musée), cet ensemble de textes n’oppose pas des cultures ou des dispositifs de projection, suggérant plutôt l’idée que Farocki avait fini par choisir le musée en tant qu’espace « autre », site et laboratoire d’un cinéma qu’il n’avait jamais arrêté de considérer comme un art de la mémoire, et comme un art des possibles.

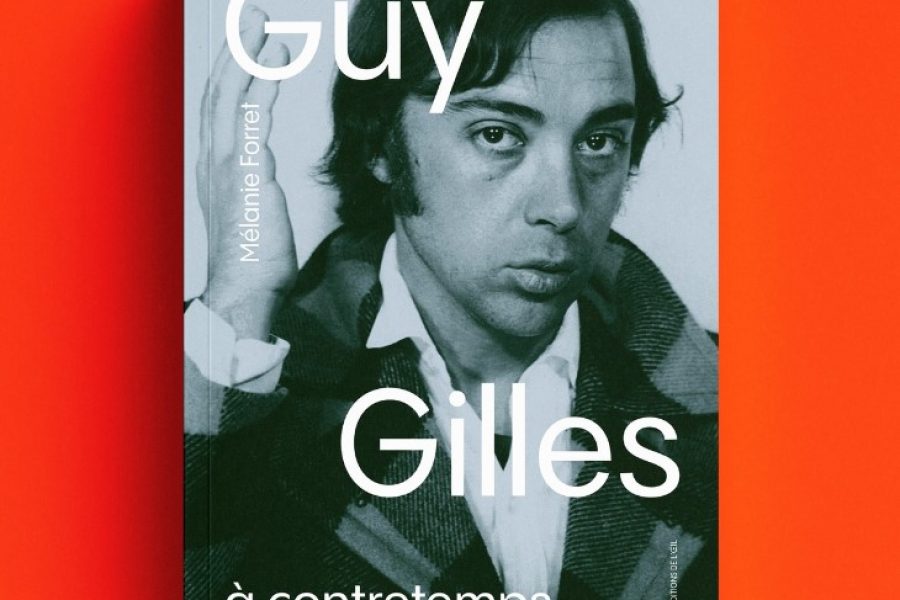

Temps qui passe. Temps qui s’arrête. Temps qui fuit, qui s’enfuit. Qui revient. À la recherche du temps. C’est ce que Mélanie Forret cherche à chaque page de cet ouvrage. Guy Gilles, qui, n’ayant connu qu’un succès « confidentiel » de son vivant, jouit depuis quelques années, d’un regain d’intérêt. Cinéaste à « contretemps » Guy Gilles ? À contretemps du cinéma de son époque ? À contretemps de son temps ? À contretemps du temps. Du temps qui passe.

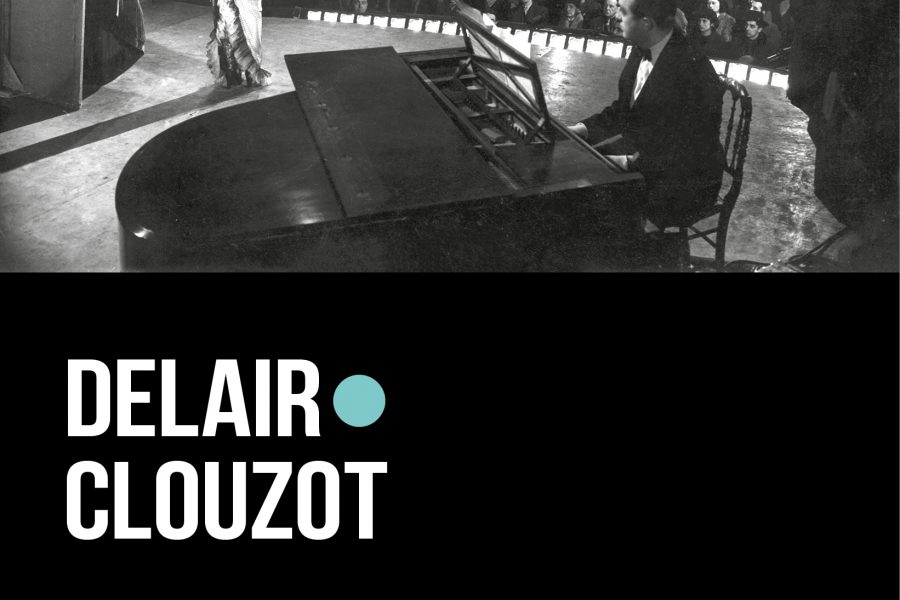

Ce Delair/Clouzot regroupe des documents inédits — lettres, télégrammes, cartes postales ou photos —, qui dessinent la relation orageuse et créative entre Henri-Georges Clouzot et Suzy Delair. A travers cet ensemble épistolaire, c’est tout un pan autobiographique de l’œuvre de Clouzot qui se révèle, ainsi que les étapes de sa reconnaissance, au long des années quarante, en tant que scénariste et réalisateur : Le Dernier des six, L’assassin habite au 21, Le Corbeau, Quai des Orfèvres.

Ce premier recueil de textes inédits ou introuvables de Claudine Eizykman, flamboyante cinéaste-théoricienne, constitue une refondation radicale de la théorie du cinéma, élaborée et approfondie de 1970 à 2018.

Le scénario "Il est difficle d’être un dieu", écrit en 1968 par Arkadi et Boris Strougatski et Alexeï Guerman, est un bel exemple de la tradition du scénario littéraire soviétique et un objet fascinant qui marque le début de l’histoire de la fabrication d’un film, laquelle va s’étendre sur plus d’un demi-siècle. L’action se situe sur une planète imaginaire, au pays d’Arkanar qui rappelle fortement notre Moyen-Âge sur Terre. Avec une puissance littéraire en même temps qu’imagée, est dépeinte l’insinuation du Mal dans un esprit élevé, la contamination de celui-ci par le milieu violent dans lequel il se trouve plongé...

"Regardez attentivement les rêves" de Kira Mouratova et Vladimir Zouev fait partie des scénarios soviétiques restés lettre morte à la fin des années soixante, époque à laquelle la censure se renforçait en même temps que grandissait la méfiance devant tout projet tendant à sortir des normes. Il nous semble que ces textes doivent être aujourd’hui exhumés, tant ils font partie de plein droit de l’histoire du cinéma soviétique. Le scénario qui évoque explicitement La Porte dans le mur d’Herbert G. Wells, raconte l’histoire d’Ania, une peintre déchirée entre, d’une part, son désir de se consacrer pleinement à son art, et de l’autre, les soucis quotidiens mais aussi son amour pour ses proches.