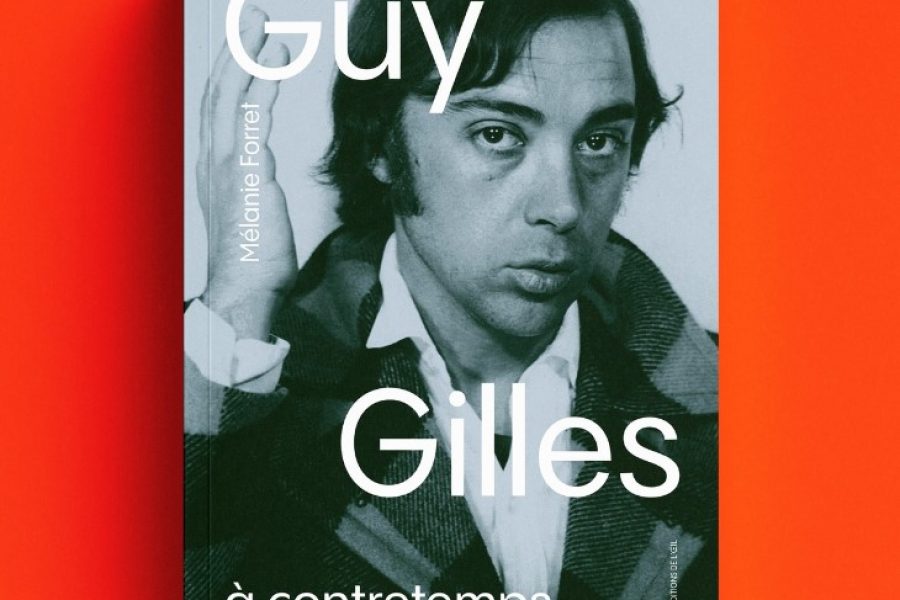

Temps qui passe. Temps qui s’arrête. Temps qui fuit, qui s’enfuit. Qui revient. À la recherche du temps. C’est ce que Mélanie Forret cherche à chaque page de cet ouvrage. Guy Gilles, qui, n’ayant connu qu’un succès « confidentiel » de son vivant, jouit depuis quelques années, d’un regain d’intérêt. Cinéaste à « contretemps » Guy Gilles ? À contretemps du cinéma de son époque ? À contretemps de son temps ? À contretemps du temps. Du temps qui passe.

« Écrire la ville au cinéma » propose de renouveler notre regard sur les représentations de la ville au cinéma à travers plusieurs entrées dans le maillage cinématographique et urbain. Chaque proposition entre dans un jeu d’imbrications et de déplacements des termes, des périodes et des formes. Les textes présentés convoquent ici différentes approches et écritures, venant d’artistes, de cinéastes, d’universitaires, en portant une attention à un regard féminin sur la ville là où très souvent le regard masculin domine.

Premier ouvrage collectif explorant le cinéma muet italien des années 1896 à 1930. Grâce à la recherche, la restauration et la numérisation, de nouvelles perspectives s’offrent à nous. Dirigé par Céline Gailleurd. Contributions de Marco Bertozzi, Ivo Blom, Stella Dagna, Raffaele De Berti, Elisabetta Gagetti, Fernando Gizzi, Laurent Guido, Denis Lotti, Maria Assunta Pimpinelli et Elisa Uffreduzzi. Participation de Silvio Alovisio et Luca Mazzei.

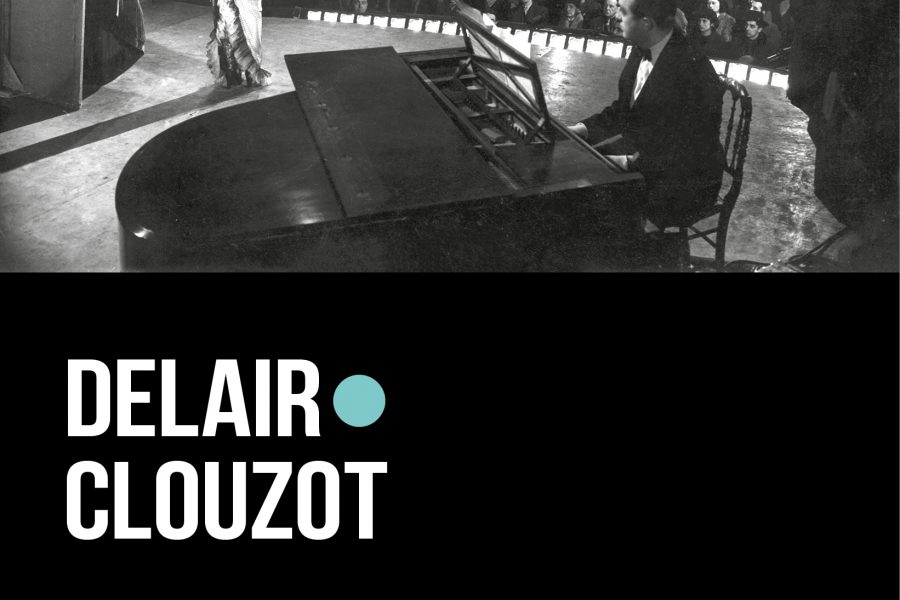

Ce Delair/Clouzot regroupe des documents inédits — lettres, télégrammes, cartes postales ou photos —, qui dessinent la relation orageuse et créative entre Henri-Georges Clouzot et Suzy Delair. A travers cet ensemble épistolaire, c’est tout un pan autobiographique de l’œuvre de Clouzot qui se révèle, ainsi que les étapes de sa reconnaissance, au long des années quarante, en tant que scénariste et réalisateur : Le Dernier des six, L’assassin habite au 21, Le Corbeau, Quai des Orfèvres.

Le troisième numéro de la revue en ligne Images secondes vient de sortir ! Dirigé par Chloé Galibert-Laîné et Gala Hernández López, il s’intitule "Post-cinéma. Pratiques de recherche et de création".

Ce premier recueil de textes inédits ou introuvables de Claudine Eizykman, flamboyante cinéaste-théoricienne, constitue une refondation radicale de la théorie du cinéma, élaborée et approfondie de 1970 à 2018.

Ce numéro 5 de la revue Création Collective au Cinéma s’intéresse à l’histoire sociale de ces regroupements et revendique un souci sociologique dans l’appréhension de ces configurations.

Mondialement reconnue, l'œuvre du réalisateur ukrainien Sergueï Loznitsa s’impose comme l’une des plus singulières et des plus novatrices du champ cinématographique contemporain. Ces dernières années, la multiplication des longs-métrages et leur sélection dans les plus grands festivals internationaux (Cannes, Venise et Berlin) ont assuré à son travail un ample rayonnement. Bien qu’en France ses premiers documentaires aient été diffusés dès le début des années 2000, ses films ont longtemps circulé de manière confidentielle et semblaient réservés à un public d’initiés. Aujourd’hui, ce cinéaste est l’auteur d’une œuvre devenue incontournable qui comporte plus de 28 films, courts et longs. Cet ouvrage collectif en propose une première étude globale et approfondie articulant divers points de vue et approches (historique, esthétique, critique, analytique) à travers les textes des quinze contributeurs. L’ouvrage inclut également la transcription d’une masterclass et d’une rencontre avec le cinéaste.

Quatrième numéro de The Garage Journal, co-dirigé par Eugénie Zvonkine et Luísa Santos (en anglais).