Ce volume propose de questionner, depuis l’intérieur, les spécificités d’une recherche-création menée au sein de l’université Paris 8 et ayant pour objet le cinéma. Il s’agit de revenir sur les intensités que la recherche-création permet de libérer lorsque celle-ci, privilégiant l’écriture du multiple et la poursuite de l’image manquante, fait obstacle au désir de s’installer dans un passé familier et rassurant. L’idée étant alors de voir en quoi cette pratique spécifique offre l’occasion d’écrire l’histoire autrement, de traquer au cœur des images filmiques ce qui y était déjà là mais restait informulé, et de revendiquer aux côtés de Patrick Boucheron une « poétique de l’histoire » qui « n’affaiblit en rien son régime de véridicité ». C’est que nous sommes convaincu·es que le dialogue entre la recherche et la création permet de concevoir d’autres manières de travailler collectivement et de réaliser une œuvre, en apprenant à faire des dimensions affectives de nos expériences un ressort de lucidité bien plus que d’aveuglement.

Figure incontournable du cinéma de fiction, l’homme qui se travestit le fait toujours pour de mauvaises raisons. Personnage de vaudeville, il s’efforce de fourguer en contrebande son désir. Anti-héros burlesque, il joue à cache-cache avec la mort… À moins qu’il n’éprouve à s’habiller en fille un plaisir, ou un trouble, qui viennent rebattre les cartes. Jean Renoir et Éric Rohmer, Certains l’aiment chaud ou Tootsie témoignent de ces frissons nouveaux, qui, au passage, touchent au cœur de l’art de l’acteur.

Arts, Ecologies, Transitions provides in-depth insights into how aesthetic relations and current artistic practices are fundamentally ecological and intrinsically connected to the world. As art is created in a given historic temporality, it presents specific modalities of productive and sensory relations to the world.

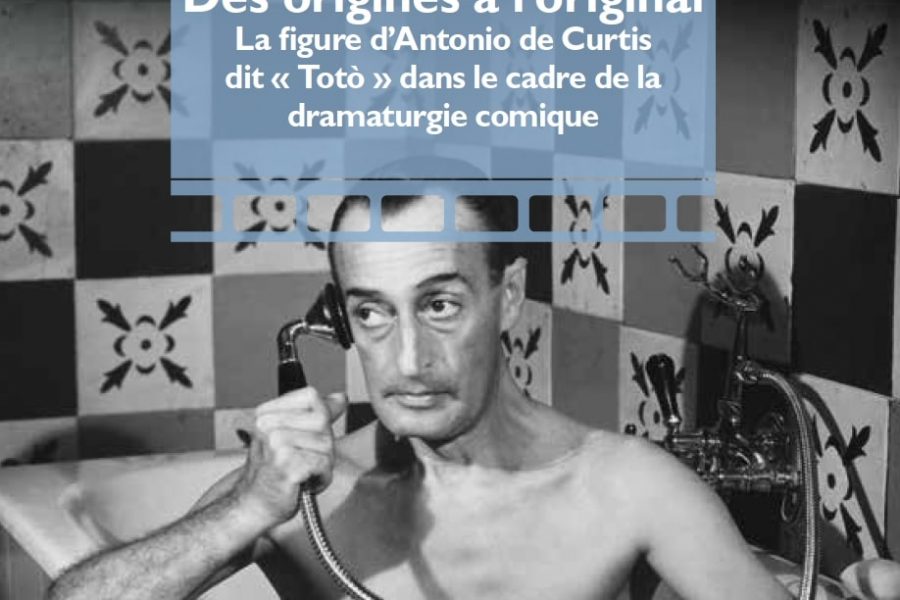

Antonio de Curtis (1898-1967) dit « Totò » est considéré comme l’un des plus grands acteurs du XXe siècle, aussi bien au cinéma qu’au théâtre : figure comique, burlesque, grotesque, provocatrice, mais aussi légère et parfois sublime. Cet ouvrage s’appuie sur des éléments anthropologiques et historiques afin d’analyser le phénomène Totò dans toutes ces dimensions. Par une observation minutieuse des origines de l’acteur, né à Naples, et de ses rôles spécifiquement liés à la culture napolitaine, toute la richesse de son jeu et de sa gestuelle est éclairée : l’élément carnavalesque, l’utilisation du comique, de l’ironie et de la dérision.

Projet paradoxal, Raúl Ruiz. Potencias de lo múltiple est une vaste compilation de petits essais - à raison d'un par film - qui oscillent entre rigueur académique et flânerie spéculative, avec la critique comme juste mesure. Il s'agit, en somme, de se concentrer sur les formats plus modestes et expérimentaux du cinéma ruizien, plaidant pour la pluralité, entre les deux extrêmes que sont le cinéma d'enquête et le cinéma chamanique.

Dans la masse des images qui nous entourent, certaines possèdent une force politique propre. Elles ont la faculté de témoigner d’une situation ou d’un événement et d’en révéler la signification singulière. Elles peuvent également incarner le fantasme d’hégémonie visuelle d’un pouvoir qui souhaite s’opposer à des images concurrentes ou critiques. Du conflit israélo-palestinien au mouvement Solidarność en Pologne, des formes de visibilité propres aux États-Unis entre omniprésence médiatique de Donald Trump, séries télévisées et vidéos de violence policière, jusqu’aux terrains de guerre et ceux où sévit le dérèglement climatique partout dans le monde, cet ouvrage pluridisciplinaire entend mettre au jour la puissance politique des images.

À ce jour, aucun ouvrage n’a été consacré aux liens étroits qu’entretient Jacques Rancière avec le cinéma. Cet essai aimerait combler ce manque. Dans la masse abondante des textes que le philosophe a dédiés aux images en mouvement – livres monographiques, articles rassemblés en recueil, recensions de film dispersées dans des revues, interviews –, Dork Zabunyan propose un parcours raisonné qui montre comment la pensée de Rancière nous permet d’explorer en retour les relations convulsives entre le septième art et d’autres régimes d’images (télévision, internet, médias sociaux…). En traversant le western, le documentaire, la comédie musicale ou encore la fiction historique, Rancière tisse la toile d’un « monde des images » moins préoccupé par la pureté du médium cinématographique que par l’actualité de sa puissance de création.

Qu’est-ce qu’une équipe de film? Comment des individus parviennent-ils à collaborer, afin de créer ensemble? Cet ouvrage observe l’équipe de film au travail, en adoptant des échelles d’observation diverses: du gros plan – à hauteur d’individu, parfois sur un geste ou une parole échangée –, au plan moyen, celui du collectif de l’équipe de film, jusqu’au plan panoramique – au niveau de l’élaboration et de la standardisation, voire de la recomposition, des modèles de production. Embrassant une vaste période, des années 1920 à nos jours, et couvrant des espaces divers (Europe, Etats-Unis, Union Soviétique, Inde), il se penche sur des configurations industrielles et artistiques variées, mais dont chacune met en évidence un collectif de cinéma pluriel. Ainsi abordée par ce prisme de l’équipe, la création cinématographique se lit comme l’art de la conciliation d’enjeux financiers, d’aspirations esthétiques et d’équipements technologiques au service d’un projet commun.

Après trente ans et 120 numéros, Trafic, « Revue de cinéma », soutenue par son fidèle éditeur, P.O.L, a cédé au désir de faire peau neuve. Animé par une équipe très largement renouvelée (Raymond Bellour, Bernard Benoliel, Christa Blümlinger, Jean-Paul Fargier, Judith Revault d’Allonnes, et son secrétaire de rédaction Jean-Luc Mengus-Peyle), Trafic, « Almanach de cinéma », paraîtra désormais une fois l’an sous la forme d’un important volume collectif.

Ce livre réunit un ensemble de textes publiés au fil d’une vingtaine d’années, dessinant la carte d’une vision critique de l’œuvre de Harun Farocki. Suivant une réflexion double (cinéma/musée), cet ensemble de textes n’oppose pas des cultures ou des dispositifs de projection, suggérant plutôt l’idée que Farocki avait fini par choisir le musée en tant qu’espace « autre », site et laboratoire d’un cinéma qu’il n’avait jamais arrêté de considérer comme un art de la mémoire, et comme un art des possibles.