PUBLICATIONS

Ouvrages collectifs

C’est d’abord à l’aune de la distinction opérée dans L’Image-temps entre « cinéma du corps » et « cinéma du cerveau » que cet ouvrage collectif interroge la pensée deleuzienne du septième art et des images en mouvement. Mais également en la confrontant à la phénoménologie, via la figure de Merleau-Ponty, et son affirmation de la présence irréfragable du corps dans sa considération de l’image filmique, tout comme à d’autres figures et courants de pensée qui ont pu influencer Deleuze quant à sa conception du cerveau et de la tacite spectatorialité aux frontières diffuses qu’elle implique. Les contributions ici recueillies proposent des discussions, reprises ou prolongements, mais aussi des critiques, voire des refus, de la taxinomie de Gilles Deleuze, et plus largement de sa philosophie, notamment par l’appréhension d’œuvres filmiques extérieures à L’Image-mouvement et à L’Image-temps, manière de la remobiliser en se saisissant de son ouverture déclarée.

Chantal Akerman est une cinéaste radicale et complète. Des films de fiction et essais documentaires aux installations d’images en mouvement, son art est celui d’une intrépide expérimentation formelle. Cette esthétique du geste expérimental a pour départ un engagement éthique fort. À l’encontre de tout voyeurisme, d’un regard opposé à un autre, Akerman accueille l’autre à l’intérieur de son propre « logis », le loge au sein de sa propre intimité. Le travail sur l’intime du point de vue des expressions formelles, visuelles et sonores, devient un espace possible à partager et à vivre en commun.

Un « abécédaire des arts en transition » qui se propose d’examiner le tournant écologique des arts, fruit d’une recherche collective au long cours autour des éléments fondamentaux qui traversent le monde de l’art et plus généralement l’univers esthétique et social dans la crise écologique actuelle.

Arts, Ecologies, Transitions provides in-depth insights into how aesthetic relations and current artistic practices are fundamentally ecological and intrinsically connected to the world. As art is created in a given historic temporality, it presents specific modalities of productive and sensory relations to the world.

Projet paradoxal, Raúl Ruiz. Potencias de lo múltiple est une vaste compilation de petits essais – à raison d’un par film – qui oscillent entre rigueur académique et flânerie spéculative, avec la critique comme juste mesure. Il s’agit, en somme, de se concentrer sur les formats plus modestes et expérimentaux du cinéma ruizien, plaidant pour la pluralité, entre les deux extrêmes que sont le cinéma d’enquête et le cinéma chamanique.

Dans la masse des images qui nous entourent, certaines possèdent une force politique propre. Elles ont la faculté de témoigner d’une situation ou d’un événement et d’en révéler la signification singulière. Elles peuvent également incarner le fantasme d’hégémonie visuelle d’un pouvoir qui souhaite s’opposer à des images concurrentes ou critiques. Du conflit israélo-palestinien au mouvement Solidarność en Pologne, des formes de visibilité propres aux États-Unis entre omniprésence médiatique de Donald Trump, séries télévisées et vidéos de violence policière, jusqu’aux terrains de guerre et ceux où sévit le dérèglement climatique partout dans le monde, cet ouvrage pluridisciplinaire entend mettre au jour la puissance politique des images.

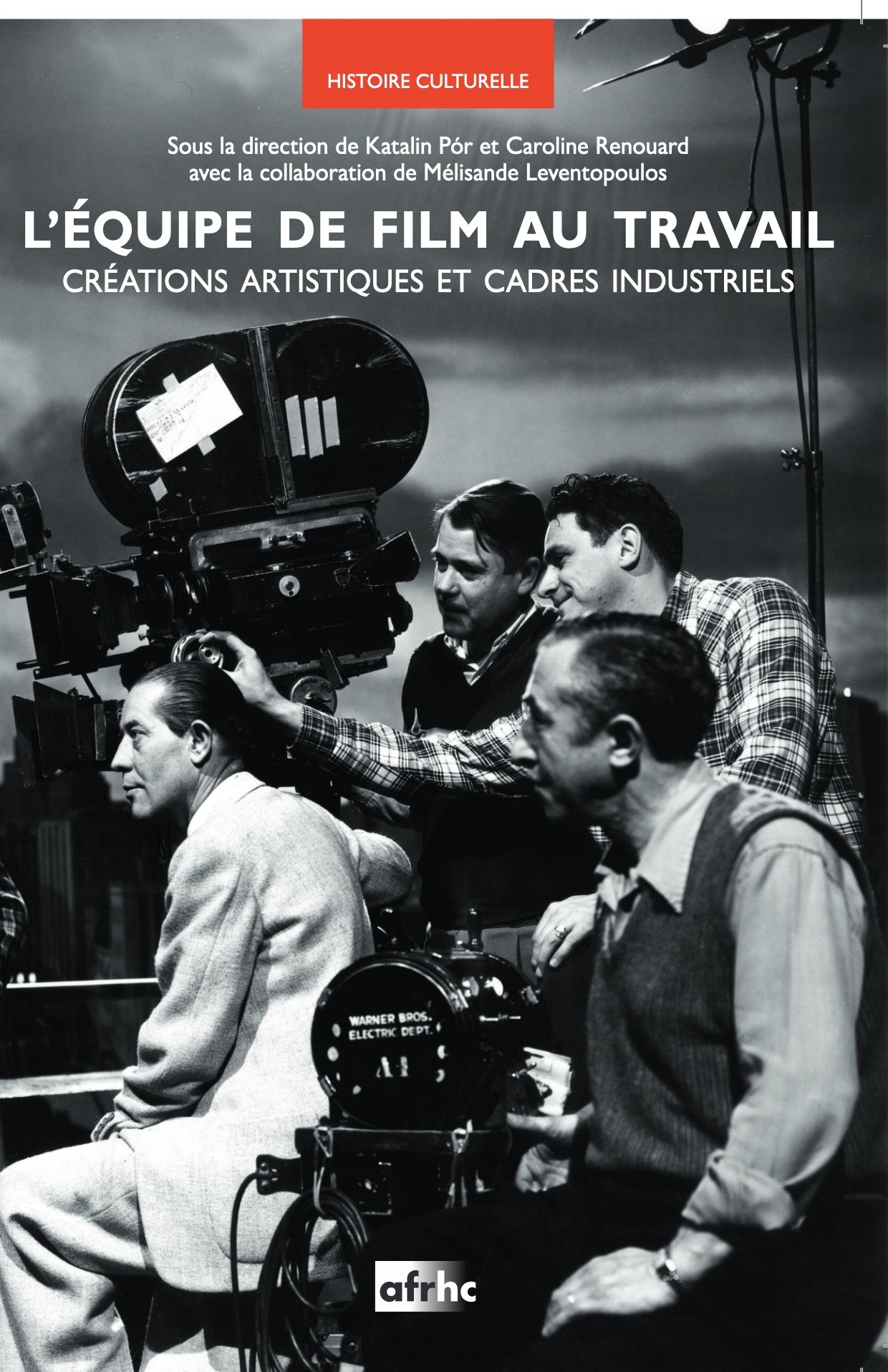

Qu’est-ce qu’une équipe de film? Comment des individus parviennent-ils à collaborer, afin de créer ensemble? Cet ouvrage observe l’équipe de film au travail, en adoptant des échelles d’observation diverses: du gros plan – à hauteur d’individu, parfois sur un geste ou une parole échangée –, au plan moyen, celui du collectif de l’équipe de film, jusqu’au plan panoramique – au niveau de l’élaboration et de la standardisation, voire de la recomposition, des modèles de production. Embrassant une vaste période, des années 1920 à nos jours, et couvrant des espaces divers (Europe, Etats-Unis, Union Soviétique, Inde), il se penche sur des configurations industrielles et artistiques variées, mais dont chacune met en évidence un collectif de cinéma pluriel. Ainsi abordée par ce prisme de l’équipe, la création cinématographique se lit comme l’art de la conciliation d’enjeux financiers, d’aspirations esthétiques et d’équipements technologiques au service d’un projet commun.

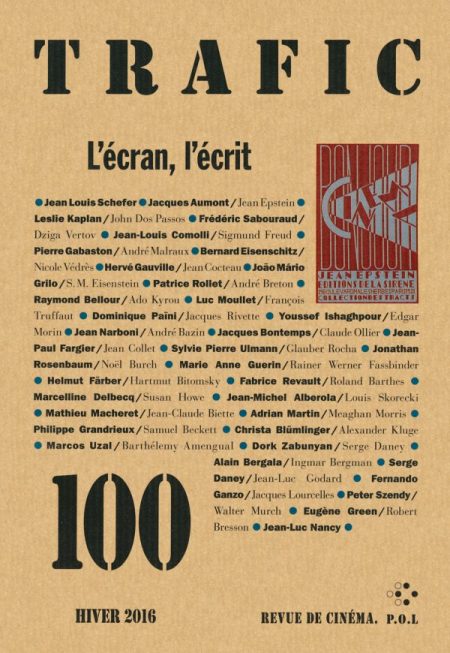

Après trente ans et 120 numéros, Trafic, « Revue de cinéma », soutenue par son fidèle éditeur, P.O.L, a cédé au désir de faire peau neuve. Animé par une équipe très largement renouvelée (Raymond Bellour, Bernard Benoliel, Christa Blümlinger, Jean-Paul Fargier, Judith Revault d’Allonnes, et son secrétaire de rédaction Jean-Luc Mengus-Peyle), Trafic, « Almanach de cinéma », paraîtra désormais une fois l’an sous la forme d’un important volume collectif.

« Écrire la ville au cinéma » propose de renouveler notre regard sur les représentations de la ville au cinéma à travers plusieurs entrées dans le maillage cinématographique et urbain. Chaque proposition entre dans un jeu d’imbrications et de déplacements des termes, des périodes et des formes. Les textes présentés convoquent ici différentes approches et écritures, venant d’artistes, de cinéastes, d’universitaires, en portant une attention à un regard féminin sur la ville là où très souvent le regard masculin domine.

Premier ouvrage collectif explorant le cinéma muet italien des années 1896 à 1930. Grâce à la recherche, la restauration et la numérisation, de nouvelles perspectives s’offrent à nous.

Dirigé par Céline Gailleurd. Contributions de Marco Bertozzi, Ivo Blom, Stella Dagna, Raffaele De Berti, Elisabetta Gagetti, Fernando Gizzi, Laurent Guido, Denis Lotti, Maria Assunta Pimpinelli et Elisa Uffreduzzi. Participation de Silvio Alovisio et Luca Mazzei.

Mondialement reconnue, l’œuvre du réalisateur ukrainien Sergueï Loznitsa s’impose comme l’une des plus singulières et des plus novatrices du champ cinématographique contemporain. Ces dernières années, la multiplication des longs-métrages et leur sélection dans les plus grands festivals internationaux (Cannes, Venise et Berlin) ont assuré à son travail un ample rayonnement. Bien qu’en France ses premiers documentaires aient été diffusés dès le début des années 2000, ses films ont longtemps circulé de manière confidentielle et semblaient réservés à un public d’initiés. Aujourd’hui, ce cinéaste est l’auteur d’une œuvre devenue incontournable qui comporte plus de 28 films, courts et longs. Cet ouvrage collectif en propose une première étude globale et approfondie articulant divers points de vue et approches (historique, esthétique, critique, analytique) à travers les textes des quinze contributeurs. L’ouvrage inclut également la transcription d’une masterclass et d’une rencontre avec le cinéaste.

Une réflexion collective et transdisciplinaire sur la notion de distraction, pensée à la fois comme le stigmate de nos sociétés et comme son antidote.

Notion souvent dévalorisée ou fustigée, la distraction renvoie autant à certaines modalités de l’attention (flottante, incidente, mobile…) qu’aux formes sensibles associées à la culture de masse. La distraction est plus ambivalente que sa dénonciation ou sa synonymie avec le terme de divertissement ne le laissent supposer…

Michel Foucault’s work on film, although not extensive, compellingly illustrates the power of bringing his unique vision to bear on the subject and offers valuable insights into other aspects of his thought. « Foucault at the Movies » brings together all of Foucault’s commentary on film, some of it available for the first time in English, along with important contemporary analysis and further extensions of this work.

Une réflexion sur le geste au cinéma se trouve confrontée d’emblée à un double sens. Le geste n’est-il pas un matériau privilégié du cinéma considéré, à la fois, comme enregistrement du réel et art de la mise en scène ? Le geste à l’écran ne renvoie-t-il pas à la fois à ce qui a été filmé et à sa transformation par les moyens filmiques ? Une telle interrogation implique aussi la considération de différentes temporalités : saisi par la machine d’enregistrement cinématographique, le geste a constitué – et peut encore constituer– une sorte de mémoire de l’humanité. »

Plus qu’aucun autre genre cinématographique américain, la comédie musicale de l’âge d’or hollywoodien dépend de la présence et parfois du nombre de stars à l’affiche : si ces personnalités répondent aux exigences du star system, leurs indispensables compétences en danse et/ou en chant leur donnent aussi une place à part dans un modèle reposant principalement sur l’image. Cet ouvrage examine ce qui fait le propre des vedettes du musical américain à partir des années 1930 : leurs performances, en particulier en solo, qui révèlent aussi la façon dont la comédie musicale cinématographique interagit avec les cultures savante et populaire.

L’œuvre du cinéaste Morgan Fisher est aujourd’hui en voie d’obtenir le succès qu’elle mérite, mais la place originale qu’elle occupe – à l’intersection du cinéma avec la peinture, l’installation, l’architecture, la vidéo, le dessin et la photographie – reste à explorer, tout comme son impact sur de nouvelles générations d’artistes. Principalement ancré dans la filmographie de Fisher, ce recueil envisage celle-ci en rapport avec les nombreux autres travaux de l’artiste, souvent récents, qui en étendent et recomposent le paysage…

Pour célébrer le 50e numéro de Trafic, nous avions posé à un grand nombre de contributeurs une question aussi vaste qu’inépuisable : « Qu’est-ce que le cinéma ? » Pour fêter nos vingt ans, le numéro 80 était composé de vingt textes consacrés à vingt films réalisés depuis la création de la revue. À l’occasion de cette 100e livraison, nous avons proposé aux auteurs d’écrire non pas sur un film mais sur un texte ou un ouvrage consacré au cinéma (ou dont le cinéma n’est pas l’objet mais qui peut être lu d’un point de vue cinématographique).