Dresser l’oreille : sons, voix et langues au cinéma

Ce projet collectif au long cours est né du désir de faire dialoguer entre elles les recherches menées par plusieurs membres du laboratoire sur les questions d’esthétique sonore, d’histoire des techniques d’enregistrement et de post-production du son, d’histoire culturelle de la réception des films en contexte plurinational, ou encore d’analyse des phénomènes linguistiques et des effets de la traduction. Il se décline en plusieurs grands axes destinés à explorer de façon très spécifique chacune des thématiques qui le composent. Ainsi que l’écrivait Victor Hugo en 1840 : « Tout bruit écouté longtemps devient une voix ». L’expression dresser l’oreille renvoie avant toute chose à l’attention que nous souhaitons porter aux signes précaires, aux pratiques méconnues et aux détails négligés qui, pourtant, se révèlent hautement signifiants : le jeu des textures sonores, la stylisation des sons et le traitement de leur enveloppe, les partis pris de mixage, les modulations et les timbres de voix, les accents, les incidences esthétiques du doublage, etc. Nous aurons toutefois à cœur de ne pas méconnaître la connotation disciplinaire de l’expression dresser l’oreille en pointant les mécanismes d’uniformisation (technique, esthétique, linguistique) de l’écoute que nos objets d’étude permettront de mettre au jour.

Avant de nous intéresser à l’histoire des prémices du sound design, à la porosité entre les expérimentations de l’avant-garde musicale des années 1930-1950 et le cinéma de genre, ou encore à la pratique de l’audiodescription, le premier grand volet du projet est consacré à la question des langues.

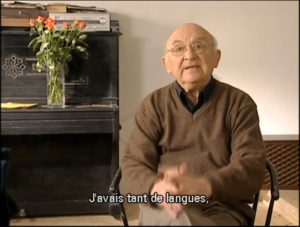

« Plus d’une langue… ». Ce que la pluralité des langues fait au cinéma.

De longue date, les spectateurs que nous sommes avons appris à admettre, en vertu d’une convention théâtrale et cinématographique séculaire, que la langue parlée par les comédiens pouvait parfaitement valoir pour une tout autre langue dans le monde des personnages : Jules César s’exprimant en anglais et non en latin chez Shakespeare, Esther parlant français et non en vieux perse chez Racine, Socrate devisant en italien moderne en non en grec ancien chez Rossellini, etc. Or, qu’advient-il lorsque, au cinéma, une langue vient se substituer à une autre ? Du fait du doublage, du tournage en une langue unique, des films en versions multiples des débuts du parlant, des coproductions internationales, du sous-titrage, de l’audiodescription, ou encore de l’exploitation des films dans des contextes multilingues, le cinéma n’a eu de cesse de se confronter à la pluralité des langues. Dans quelle mesure la restitution de cette variété idiomatique ou, au contraire, sa réduction à une langue de production unique, induisent-elles des effets en termes d’intelligibilité historique et culturelle, mais également en termes éthiques et esthétiques ? Il convient d’interroger tout autant l’inventivité formelle résultant de la prise en charge par le cinéma de la pluralité linguistique que les opérations de déplacement, d’effacement, voire de réécriture qui en découlent.

Ce projet entend associer des chercheuses et chercheurs en histoire, socio-économie et esthétique du cinéma, ainsi qu’en linguistique et en philosophie, afin de penser ce que l’expérience d’avoir affaire à « plus d’une langue » (pour paraphraser Derrida) fait au cinéma. Parmi les nombreuses perspectives qu’ouvre cette question, quatre retiennent plus particulièrement notre attention :

– Sur un plan historique, nous voudrions étudier la circulation transnationale des films, et d’autre part leur exploitation dans un espace commun lui-même pluriculturel.

– Sur un plan socio-économique, il s’agirait d’améliorer la connaissance des techniques et des métiers liés à la prise en charge linguistique du cinéma : doubleur, sous-titreur, audiodescripteur, etc.

– Sur un plan épistémologique, linguistique et philosophique, nous souhaiterions interroger les effets d’intelligibilité (et de perte radicale de sens) liés à la substitution des langues.

– Sur un plan esthétique, nous serons attentifs aux propriétés intrinsèquement sonores des voix, des langues, des accents, des intonations et des parlers dont la musicalité singulière enrichit le champ du signifié.